研究室の紹介

Laboratory

※お名前をクリックすると、その方の研究内容まで飛ぶことができます。(類毎、50音順)

和泉 諭 研究室 博士(情報科学)

和泉 諭 研究室 博士(情報科学)  今井 裕司 研究室 博士(工学)

今井 裕司 研究室 博士(工学)  岡本 圭史 研究室 博士(理学)

岡本 圭史 研究室 博士(理学)  小林 秀幸 研究室 博士(工学)

小林 秀幸 研究室 博士(工学)  佐久間 実緒 研究室 博士(工学)

佐久間 実緒 研究室 博士(工学)  末永 貴俊 研究室 博士(工学)

末永 貴俊 研究室 博士(工学)  鈴木 順 研究室 博士(工学)

鈴木 順 研究室 博士(工学)  千葉 慎二 研究室 博士(情報科学)

千葉 慎二 研究室 博士(情報科学)  張 暁勇 研究室 博士(工学)

張 暁勇 研究室 博士(工学)  力武 克彰 研究室 博士(情報科学)

力武 克彰 研究室 博士(情報科学)  脇山 俊一郎 研究室 工学修士

脇山 俊一郎 研究室 工学修士  伊東 航 研究室 博士(工学)

伊東 航 研究室 博士(工学)  葛原 俊介 研究室 博士(学術)

葛原 俊介 研究室 博士(学術)  野呂 秀太 研究室 博士(工学)

野呂 秀太 研究室 博士(工学)  本郷 哲 研究室 博士(工学)

本郷 哲 研究室 博士(工学)  若生 一広 研究室 博士(工学)

若生 一広 研究室 博士(工学)  渡邊 隆 研究室 博士(工学)

渡邊 隆 研究室 博士(工学)  菊池 義浩 研究室 博士(工学)

菊池 義浩 研究室 博士(工学)  権代 由範 研究室 博士(工学)

権代 由範 研究室 博士(工学)  坂口 大洋 研究室 博士(工学)

坂口 大洋 研究室 博士(工学)  相模 誓雄 研究室 博士(工学)

相模 誓雄 研究室 博士(工学)  藤田 智己 研究室 博士(工学)

藤田 智己 研究室 博士(工学)  吉野 裕貴 研究室 博士(工学)

吉野 裕貴 研究室 博士(工学)

Ⅰ類(情報・電子系)

和泉 諭 研究室

博士(情報科学)

J-GLOBAL 研究者情報

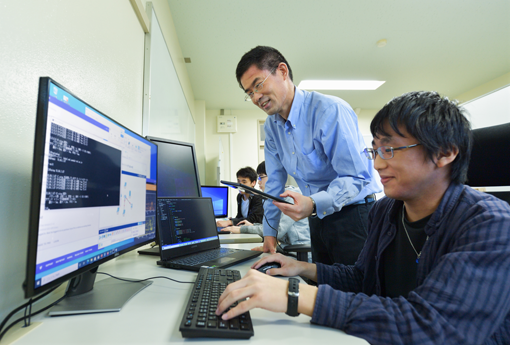

和泉研究室では安心で快適なネットワークサービスを利用するためのネットワーク技術の研究開発を行っています。具体的には災害や障害などで一部のネットワークが途切れても通信が切れないようにする制御技術や不正な端末を検出する技術などの研究をしています。

今井 裕司 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

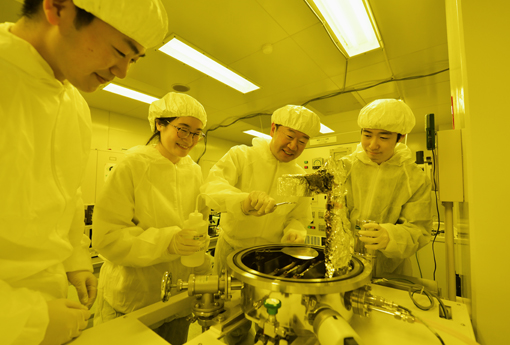

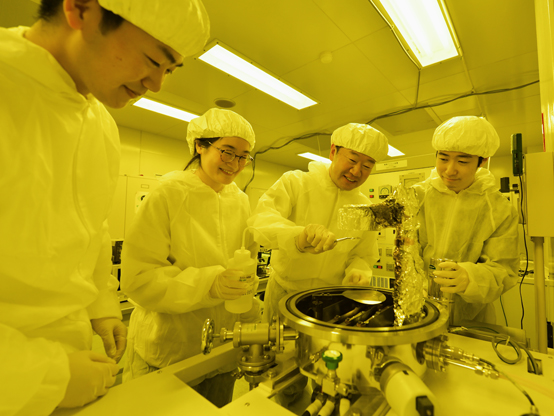

燃料電池自動車などのガス漏れ検知、燃料濃度制御を行う水素ガスセンサやウェアラブルデバイスで健康管理を行う圧力センサの開発をしています。クリーンルームで学生自らセンサデバイスを作製し、様々な実験装置を使ってセンサ機能を測定・分析・評価する研究を行います。

岡本 圭史 研究室

博士(理学)

J-GLOBAL 研究者情報

情報システムの信頼性・安全性向上に関する研究を行っています。現在のシステムはソフトウェアによって動作し、別のシステムと共同して複雑な動作を実現します。複雑化し続けるシステムに対応するには新しい開発・分析手法が必要で、当研究室では機械学習に基づく手法やモデルベース手法を研究しています。

小林 秀幸 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

たくさんのデータを無線で集める研究を行っています。たくさんのデータを同時に集めると、データがぶつかって壊れてしまったり、他の無線の邪魔をしてしまいます。そこで、無線を使う順番や電波を出す強さのルールを決めて、効率良くたくさんのデータを集める方法を研究しています。実際に集めたデータから人やモノの見えないつながりを発見する新しい技術を、学生たちと一緒に楽しみながら研究しています。

佐久間 実緒 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

言語聴覚士が失語症患者へのリハビリを実施しやすくするためのリハビリ支援システムの研究に取り組んでいます。失語症とは、脳卒中などにより、「読む」、「聞く」、「書く」、「話す」ことに関する言語機能がうまく働かなくなる障害で、言語聴覚士によるリハビリが必要です。高齢化に伴って失語症患者は増加傾向にあるため、言語聴覚士を支援するためのシステムが必要とされています。そこで、タブレット端末用のリハビリ教材やリハビリスケジュールを管理するアプリ、アプリ用コントローラ、リハビリ効果を測定するシステムについて、電子回路やプログラミングの知識を活かして研究を進めています。

末永 貴俊 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

人と人、人と機械、機械と機械を円滑に連携させることで、人々の生活や仕事を支援する「つなぐ技術」の研究に取り組んでいます。本研究室の学生たちは、授業で学んだことを基礎に、より幅広い知識や技術を学びながら研究するだけでなく、独自のアイデアを駆使して、さまざまなコンテストにも挑戦しています。これまで、歩行者を自動追尾しながら路面情報を収集するロボットの開発や、ぬいぐるみ・プラモデルをコミュニケーションロボット化する研究、流体シミュレーションに基づいた透明導電膜の成膜装置開発などを行ってきました。その成果の一部は、高専ロボコンやソレノイドコンテストなどに応用されています。

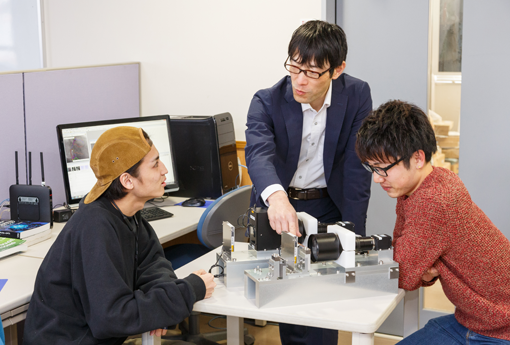

鈴木 順 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

鈴木研究室では機能を満たしたまま、モノや情報のサイズを最小化することを目的に「カプセル内視鏡の高度化」の研究を進めています。カプセル内視鏡のサイズを変えずに手や足の機能を付加し位置制御を行うことや腫瘍を正確にカメラで捉えるための撮像素子開発から画像認識技術までの研究を行っています。

千葉 慎二 研究室

博士(情報科学)

J-GLOBAL 研究者情報

コンピュータや情報通信の技術を農業に役立てる“スマート農業”の研究を進めています。今の日本の農業は高齢化や後継者不足の問題が深刻で、従来の農業のやり方では、近い将来これまでの農業の生産性が維持できない状況となっています。スマート農業では、ロボットや遠隔操作で農家さんの仕事を楽にし、人工知能で栽培の流れを調整して収穫をアップするなどの研究が盛んに行われています。我々の研究室でもキャンパス内に研究農園を整備し、農家さんや企業とも連携して実践的な研究開発を進めています。

張 暁勇 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

本研究室では、医用画像処理と人工知能を中心として、画像診断における専門医の読影論理や画像解剖学的知識を数理的に実装し、一般的な画像解析では実現困難な高性能診断支援システムを目指し、画像処理の基礎・理論と医用画像処理システムの開発の両面からの研究に取り組んでいます。

力武 克彰 研究室

博士(情報科学)

J-GLOBAL 研究者情報

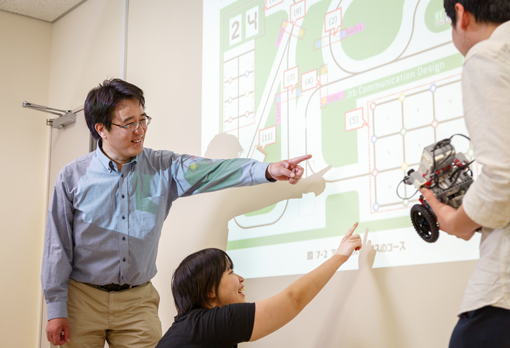

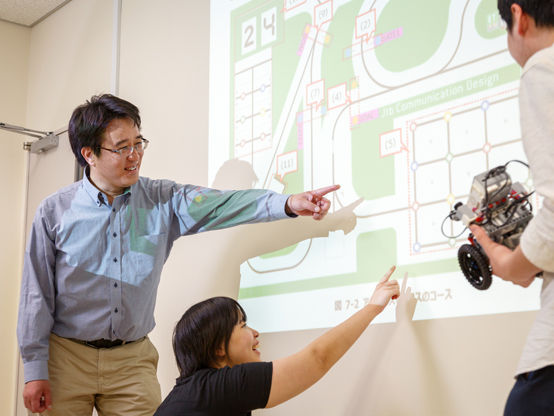

自律ロボットを制御するソフトウェアの開発についての研究を行っています。自律ロボットはロボット自身がセンサーを使って周りの状況を把握し、次に何をするかを考え行動します。自律ロボットでは、センサーにノイズが入ったり、モータの性能にばらつきがあったりして、思い通りに動かないことが良く起こります。そのような状況でもロボットが正しく安全に機能する自律ロボットの制御ソフトウェアを、学生と試行錯誤しながら一緒に作っています。

脇山 俊一郎 研究室

工学修士

J-GLOBAL 研究者情報

エリア放送テレビや流星電波観測などの電波通信技術を応用した情報システムや、コンピュータネットワークの運用管理を支援する情報システムの研究開発を行っています。無線通信実験室にはエリア放送設備をはじめ様々な無線通信装置が整備されており、実践的な技術を身に付けることができます。

Ⅱ類(電気・材料・機械・情報系)

伊東 航 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

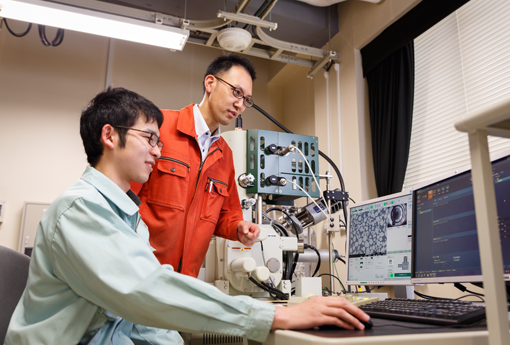

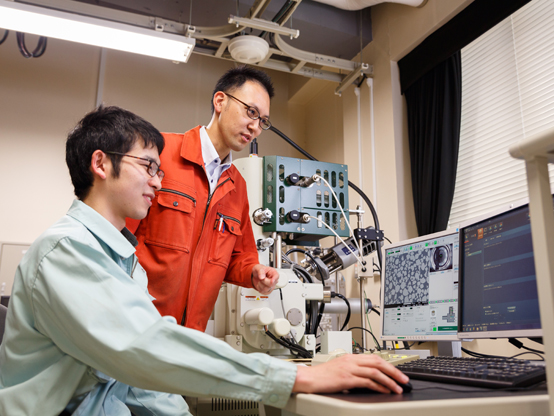

本研究室では金属を用いた新規機能性材料に関する研究を行っています。数種類の金属元素を混ぜ合わせて作製する“合金”は、その配合比率や熱処理温度等を変化させることで、純金属では得られない様々な特性が現われます。環境に配慮しながら、材料組織制御という方法で新しい特性の発見や従来材料の特性向上を行っています。現在は、磁場で駆動するNi基形状記憶合金や希土類元素を含まないMn基磁石材料の研究に力を入れています。

葛原 俊介 研究室

博士(学術)

J-GLOBAL 研究者情報

次世代のモビリティー社会を素材の分野で支える技術者育成のために、「金属リサイクル」をキーワードにして、企業・大学・研究所と一緒に研究活動を行っています。現在、使用済みリチウムイオン二次電池から、効率的かつ環境にやさしい方法でレアメタル類を回収する取り組みをしています。

野呂 秀太 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

野呂研究室では、水や空気といった「流体」を自由自在に操ることを目標に研究を行なっています。透明な水や空気を工夫して観察できるようにすること、飛行機や車の性能を向上させ燃費を良くすること、新幹線などが走行する時の騒音を低減すること等、「面白そう!」を本気で研究しています。

本郷 哲 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

「音響信号処理」を基本として、センシングや、聴覚信号処理、医療技術への音波の応用などの研究を行っています。最新のAI技術を取り込むことはもちろん、古代ギリシャにまで起源を遡る音響学の物理的・心理的な面までを含めた幅広い範囲となっており、学生もやりたい音の研究に没頭しています。

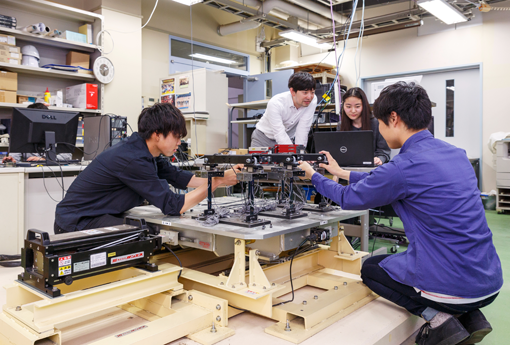

若生 一広 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

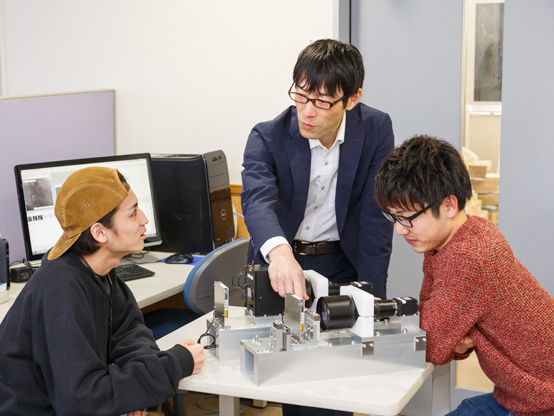

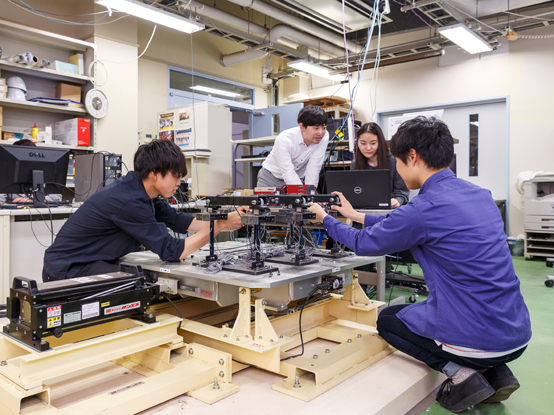

若生研究室では「光をあやつる」をテーマに、研究成果の実用化をゴールとして、多くの企業・大学と一緒に研究開発を進めています。実用化された共同研究成果として、超小型人工衛星やドローンに搭載して、地球上の見えない分布を見えるようにする「液晶波長可変フィルタ(LCTF)」や、プロジェクションマッピングを発展させて、動く物体に歪みなく画像を映し出す「Addressable Screen」などがあります。現在、自動車内の柱を透明化する、新方式のスクリーンも開発中です。

渡邊 隆 研究室

博士(情報科学)

J-GLOBAL 研究者情報

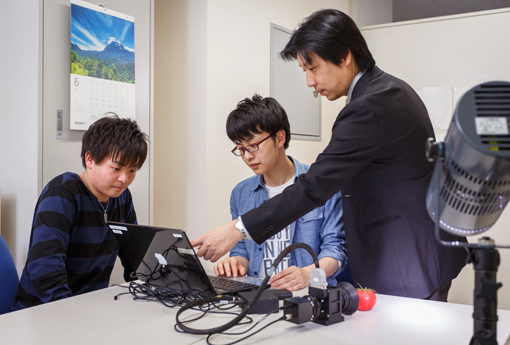

渡邊研究室では、カメラで撮像した画像を解析することで、人々の生活に役立てる研究を行っています。顔画像から年齢・性別を推定し、防犯のための利用を検討したり、ものづくりの現場では、肉眼では見えにくい欠陥を検出したり、スポーツ競技会場では、技能向上のための解析をするなどがその例になります。画像技術はいろいろな場面で利用されていますが、“こんな技術があればうれしい”と思える新たな利用法を学生たちと一緒に考えています。

Ⅲ類(建築系)

菊池 義浩 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

当研究室のテーマは「地域スケールで捉える生活空間の計画」です。現代では「持続可能性」が物事を考える根本的な規範となっていますが、都市や農村の計画も例外ではありません。自然的・社会的な特性に基づいた地域づくりの現代的手法とはどのようなものか、実際のフィールドに学びながら研究・実践活動に取り組んでいます。

権代 由範 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

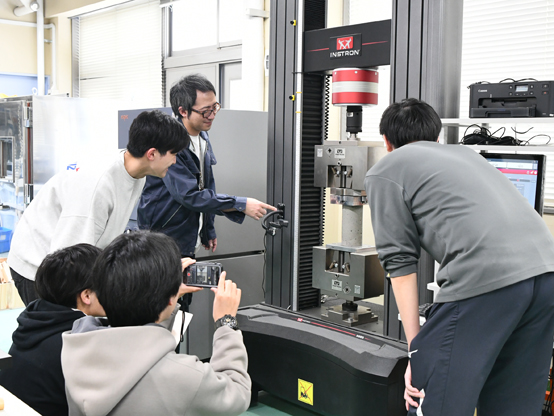

コンクリートは、私たちが生活する建物や都市、橋やダムなどのインフラを支える重要な素材です。本研究室では、未来の安全な暮らしを守るために、コンクリートの強度や耐久性をさらに高める方法を探究し、災害に強く環境に優しいコンクリートの開発など、コンクリートの力を最大限に引き出す挑戦をしています。

坂口 大洋 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

公共施設の計画・設計・運営などの様々な調査研究や実際の施設計画に参画する実践も手掛けています。また、公共施設の計画プロセスやまちづくりとパブリックスペースの使い方被災地の被害調査、復興支援など、ハード・ソフトの両面から、次世代の公共施設の計画手法づくりに関わっています。

相模 誓雄 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

近代以前の和風や洋風の歴史的建築について、その成り立ちや建築的価値を明らかにし、保存・活用につなぐ調査を行っています。調査によって国の登録有形文化財に登録された建築があります。日本の古民家の魅力を発信する国際学生プロジェクトや古民家再生プロジェクトにも関わっています。

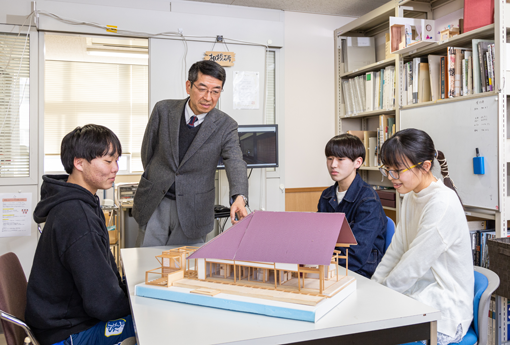

藤田 智己 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

大地震に対して安心していられる建物ができるとしたらどんなに素晴らしことか、みなさんそう思いませんか?

地震が発生した際、地震のエネルギーが建物に伝わることで建物は激しく振動し、被害が発生します。つまり地震のエネルギーを建物に伝わり難くすれば被害は出ないのです。本研究室では、それを実現する建物計画や対策装置の開発を行っています。地震に対して安心して生活できる『安震建築』の実現を一緒に考えてみませんか?

吉野 裕貴 研究室

博士(工学)

J-GLOBAL 研究者情報

最近、地震や台風などの災害による被害が増えています。特に、大地震が発生すると多くの建物が大きく変形したり、突然折れ曲がったりするため、非常に危険です。また、大きな建物の一部に被害が発生すれば、その影響は建物全体に広がります。

そのため、建物を建てるとき、災害が生じても被害を最小限に抑えるためのルールが必要です。

本研究室では、建物の骨格である柱や梁、屋根や壁の被害を実験により再現し、正確なルールや設計の方法を探しています。大災害でも被害が出ない建物づくりにあなたも挑戦してみませんか?