情報システム工学科5年生が、第33回学習デジタル教材コンクールで優良賞受賞しました

今年5月に応募しました「H29 第33回 学習デジタル教材コンクール」(主催:公益財団法人 学習ソフトウェア情報研究センター)において、情報システム工学科5年生の4名 (武田研究室:若月 竜馬君、佐藤 頌一郎君、東 哲哉君、千葉 風人君)の開発したプログラムが「優良賞」を受賞しました。(表彰式は7月28日(金)東京にて)

(受賞者)

「仙台高等専門学校 情報システム工学科 5年 アクティブラーニング学習支援システム研究室」

(作品名)

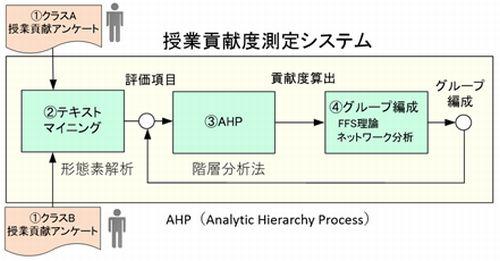

「アクティブラーニングのための授業貢献度測定システムによるグループ編成」

参考 :http://www.gakujoken.or.jp/ghp/concul/sokuhou29.html

|

|

| 受賞メンバー | 作業の様子 |

●コンクールの内容説明

毎年の作品応募総数が約200程度のコンクールになります。今回の作品内訳は、生徒・学生作品は6本、その他は各県の教育センター、教育委員会、小中高の先生、企業の方などの作品になります。その中で、よく健闘してくれたと考えております。

ご支援、ご協力をいただきました情報システム工学科の先生方はじめ、多くの先生方に感謝いたします。

|

|

受賞作品概要図 |

■各受賞者からの声

①全体担当(若月 竜馬君)

私は各担当のプログラムを一つのシステムとして構築する総括の役割を担当しました。ユーザーがシステムの流れに沿って使用できるようにStepを設け、手順に従って進めるように全体の構成を考えました。また、それぞれのプログラムの個性を出しつつ、システムとしての統一感を持たせました。

このシステムではプログラム同士が連動して出力を導くため、それぞれを繋げる作業が一番苦労した点です。個々のプログラムを一つにまとめ、システムとして完成させる作業は大変な部分も多くありましたが、非常にやりがいのある仕事でした。

②テキストマイニング担当(佐藤 頌一郎君)

このプログラムの作成に取りかかる前は、何も考えていない状態で、やればできるだろうと簡単に考えていました。しかし、いざ始めてみると、どういう単語が特徴語かという判断をプログラムでいかに実装するか、という点で難航しました。単語ひとつで見分ける方法があるのか、データベースが必要ならどうすればいいか、などと悩むこととなりました。それでも何とか実装し、授業貢献度システムとして作り上げることができました。

まだまだ追加機能や改善の余地はありますが、一つの区切りとしてやり遂げられたことを喜ばしく思います。そして、このシステムが教育の場に貢献できることを願っています。

③AHP担当(東 哲哉君)

私はAHPによる授業貢献度測定プログラムを担当しました。学生評価と教員評価の重みづけプログラムでは計算式やユーザーフォームに工夫を凝らし、独自の形でありながら使いやすいものにできたと思います。個人成績表の出力など、まだ追加すべき機能もありますが、ここまでできる限りのことはやったと思っています。この先機能を追加する際も、デザインを考慮してより良いものにしていきたいと思っています。

④グループ編成担当(千葉 風人君)

私はプログラミングが苦手な上に、初めて扱うプログラム言語だったため完成に時間がかかってしまい、他のメンバーに迷惑をかけてしまいました。しかし課題を明確にし、一つひとつ対処することでなんとか完成させることができました。また、当初考えていたものよりも機能が少なくなってしまいましたが、初めて使う人でも分かりやすく、実用的なものが作れたのではないかと思っています。

このグループ編成のプログラムの開発は、Excel-VBAやアクティブラーニングについての学習から始めました。アクティブラーニングは私の学校でも推進されていますが、私はアクティブラーニングについての知識が少なかったため実際に学習してみると発見が多く、興味深いと思いました。今後もこのような機会があると思いますので、今回の経験を活かしたいと考えています。最後に協力してくれたメンバーや指導してくださった先生に感謝の意を記して感想を終わります。ありがとうございました。

■指導教員(武田 正則先生)からの感想と反省

今回のメンバーは私の研究室(アクティブラーニング学習支援システム)のいわゆるゼミ生になります。本科学生は、プログラミング能力などはとても高いのですが、集団で一つのシステムをつくる能力は不足していると考えました。そのため、アクティブラーニングを取り入れたシステム開発を行うことにより、彼らの社会人基礎力を高め、話し合いの重要性を認識してもらいたいと考えました。実際、担当が決められ、3名が各パートのプログラム開発、もう一人がシステム全体の総括という形でグループが形成されました。

しかし、ゼミ室内での話し合いがほとんどない状態で、各自自由にプログラムを開発していたため、単独では動作するが、総括的なシステムとした場合には、共通性がなく、操作マニュアルが作れない状況が続きました。そのなかで、彼らは、「話し合いの重要性」と「人に喜んでもらえるモノづくり」という考えが身に付いたと思います。それらについては、彼らの感想から伺われます。

このようなアクティブラーニングの学習支援システム開発によって、アクティブラーニングを行い、主体的な学びが育まれ、それが、人の役に立つもの(社会貢献)になるようなサイクルを構築しながら研究活動を続けていきたいと考えております。それが、「つなぐ」「気づく」「深く学ぶ」ためのアクティブラーニングの推進につながると考えます。