Ⅱ類|マテリアルコース

Materials Science Course

Materials Science

Materials Scienceテクノロジーの進歩は

いつも材料から始まる

電気・材料・機械・情報系 / 名取キャンパス

コースの特徴

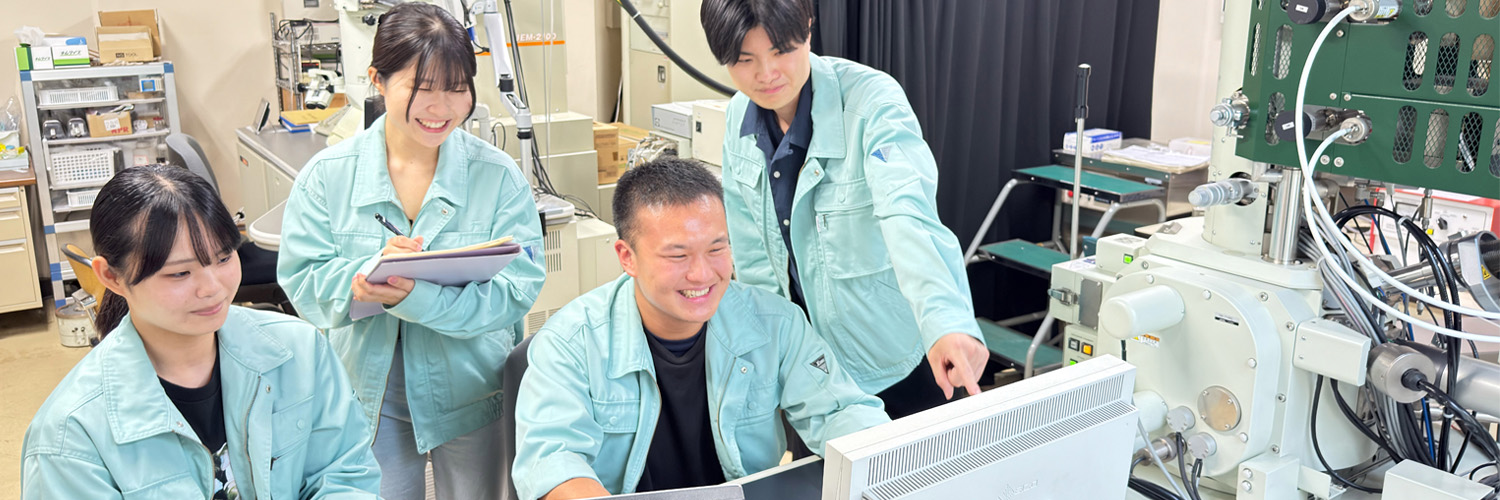

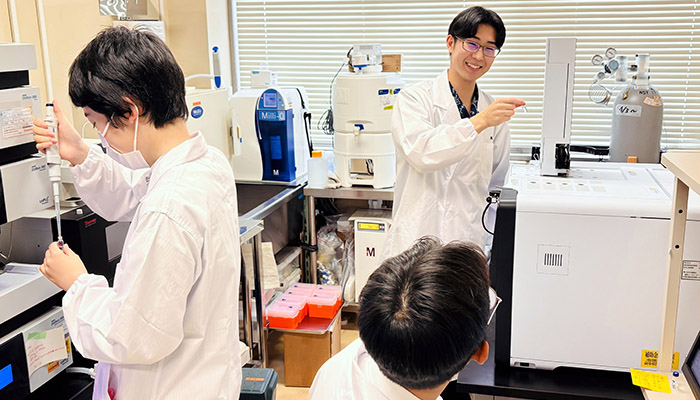

マテリアルコースでは、材料科学や化学の知識を使って、社会でどんな役割を果たすかを学びます。そして、問題を見つけて解決する力を身につけます。私たちが使うすべての製品は「材料」からできています。例えば、金属、セラミックス(陶器やガラス)、有機材料(プラスチックなど)です。これらの材料は、製品が必要な性質を持つように調整されています。新しい技術を実用化するため、安心して使える製品を作るため、そして環境を守るために、材料の研究はとても重要です。マテリアルコースでは、次世代の製品を作るための「材料」について、たくさんの実験や授業を通して学びます。例えば、材料を作る方法、電子顕微鏡での観察、元素の分析、半導体や太陽電池の性能評価、金属の強度試験など、いろいろな実験があります。このようなマテリアル工学の基礎と技術を学ぶと共に、II類共通となるロボティクス、環境、情報などの副専攻科目群から興味に沿った科目を履修できます。そして卒業研究では、学んだ知識や技術を使って、人や地球に優しい新しい材料を開発することに挑戦します。

卒業後の進路

本科5年を卒業後、化学総合メーカー、金属・素材メーカー、半導体関連企業、医薬品・化粧品メーカー、エネルギー・インフラ企業など、さまざまな分野で活躍しています。さらに、卒業生の半数以上が専攻科や大学へ進学し、さらなる学びと専門知識を深め、社会での活躍の機会を高めています。このように、マテリアルコースでは、未来の製品を作るための材料について深く学び、実践的なスキルを身につけることができます。

授業の紹介

金属材料の内部で生じる現象をミクロな視点から学習する科目です。具体的には、原子の並び方、温度や組成の変化、不純物の有無などが、材料の性質にどのように影響するのかを学びます。例えば、鉄に炭素を混ぜると硬くなる理由や、アルミニウムを加熱すると強度が上がる仕組みを理解することができます。これらの知識は、自動車、医療機器、電子機器など、様々な分野における高性能な材料開発に貢献しています。

高強度で難燃性のプラスチックや高屈折率ポリマーが開発され、私たちの身の回りの様々な場面で有機材料が利用されています。分子の構造を変えたり、特定の元素を添加することにより有機半導体などのエレクトロニクス材料、人工血管のような医療材料、航空機の構造材料など様々な分野で応用が広がっています。この授業では分子の構造および分子間に働く力と材料の性質との関連性を学び、最先端の機能性材料開発に必要な知識を身に付けます。

材料を開発する上で、物質の組成、性質、構造、状態等を定性的・定量的に理解することは重要です。電子顕微鏡による観察および組成分析、結晶構造解析、分子構造解析、分光分析、電気化学測定、磁気測定、熱分析について、さまざまな機器を用いた実験を通して各種分析方法を学びます。

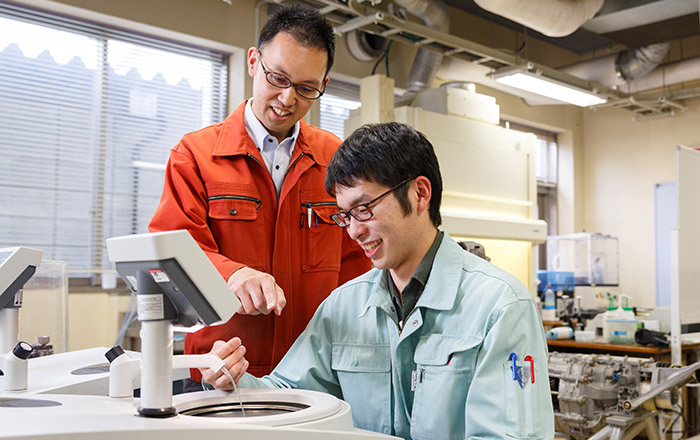

4年生から研究室に配属されます。マテリアルコースにはこのような研究室があります。

伊東研究室

本研究室では金属を用いた新規機能性材料に関する研究を行っています。数種類の金属元素を混ぜ合わせて作製する“合金”は、その配合比率や熱処理温度等を変化させることで、純金属では得られない様々な特性が現われます。環境に配慮しながら、材料組織制御という方法で新しい特性の発見や従来材料の特性向上を行っています。現在は、磁場で駆動するNi基形状記憶合金や希土類元素を含まないMn基磁石材料の研究に力を入れています。

電気電子コース次の扉をひらくカギ 次の世界をつくるカギ

電気電子コース次の扉をひらくカギ 次の世界をつくるカギ

機械システムコースものづくりを担い、社会生活を未来への発展に導く

機械システムコースものづくりを担い、社会生活を未来への発展に導く

情報と創造コース共感と創造で未来をつくる

情報と創造コース共感と創造で未来をつくる